セミナーレポート

ICTを活用した外国語教育主体的な学びを促す仕掛け

英語教育やグローバル人材育成のさまざまな課題解決をテーマとした総合イベント「アルク教育ソリューションEXPO 2019」が、2019年5月31日~6月2日にかけて東京・神田で開催されました。セミナーの様子をご紹介します。

アルク教育ソリューションEXPO 2019

【日程】 2019年6月2日

【場所】 アーバンネット神田カンファレンス

准教授 小野雄一先生

ICTは破壊力ある「仕掛け」です

「あれだけやる気のない生徒たち、英語学習アレルギーを持つ生徒たちが、英単語の電子ゲームを与えたら、何時間でも没頭するわけです。テクノロジーは人間にはとうていできないことをしなやかにやってくれます。破壊力があります。ICTもまた、そんな授業づくりの『仕掛け』の一つだと思います」。

例えば大学で300人の学生に講義をするとき、小野先生がよく使う「仕掛け」に、Nearpodがあります。豊富な教育系VRコンテンツが公開されていますが、先生は自分でコンテンツを作ってNearpodに上げ、スマホやタブレットなどで学生と共有しながら授業を進めます。個々の学生の意見を確認する、簡単なテストするといったこともその場ででき、インタラクションの高い授業が可能になるといいます。

オープン・エデュケーションの発達

ネット社会が確立して久しい現在、学びたいと思えばフリーで公開されている教育用のオンラインコンテンツを利用して、スマホ一つで、いくらでも新しい知識や世界の多様な意見にアクセスできます。

小野先生は大規模公開オンライン講座MOOCを例にとり、こうしたオープン・エデュケーションの動向を解説していきます。

個人ベースでYouTubeなどに教育系コンテンツを上げていくcMOOCは、2008年くらいからありました。それが2011年頃になると、ネット上に散らばるcMOOCを統合する動きや、大学が講義形式で科目を提供するxMOOCが盛んになり、xMOOCで勉強して試験にパスすれば、単位が取れるケースも増えてきます。

さらに2013年頃からは、MOOCの授業への利用、反転授業やブレンド型学習が活発に行われるようになりました。MOOCを使って自宅で学び、それをもとに分からなかったところを授業で質問したり、ディスカッションをしたりする。つまり教室は、より深い学びを目指す場となったのです。これは、「講義中心の一方通行の授業を、完全に打破する形」だと小野先生は言います。

特に反転授業の文脈で注目されているのは、Khan Academy。短時間の講義をYouTubeで配信し、練習問題や教員向けツールも無料で提供されています。

「Khan Academyで良いのは、学習者が集中力を保てるよう、一つのビデオの長さを10分程度と短く作っている点です。しかも黒いバッググラウンドに、どんどん文字を書いていくスタイルで、ビデオや画像は多用しません。認知負荷を考えると理にかなっています。ICTは必要なものだけ使えばよいのです」。

OERが可能にする「反転授業」のモデル

・自学用のオンラインモジュール

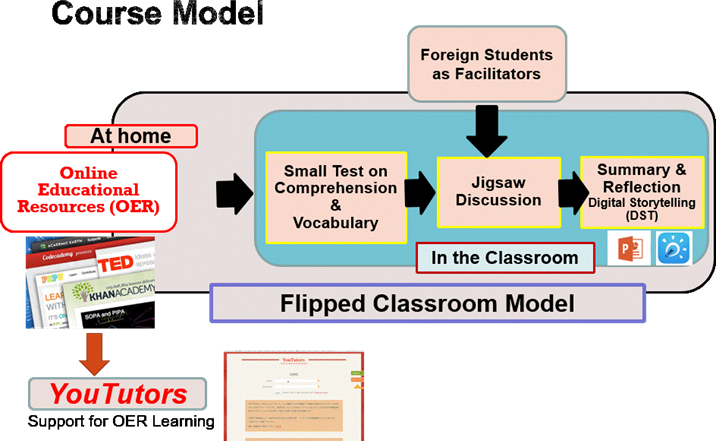

前提として、e-Learning Courseware、OER(Kahn Academy、TEDなど)を活用し、自学自習で対面の授業でディスカッションができるようにするための十分なインプットが保証できるような、オンラインモジュールを設定することが不可欠です。

・教室での活動

所定のOERで予習をした学生が、教室に集まります。

①教師はまず、内容や語彙に関する確認テスト(5分程度の小テスト)を行います。課題の動画などを見ていれば、誰でも解ける易しい問題にすることで、学生のモチベーションを刺激します。一方、動画などを見ていないと、授業に出るのが恥ずかしいという雰囲気も生まれます。

②知識構成型ジグソー法

小野先生が取り入れている手法の一つです。OERなどでの予習に先立って、教師はいくつかの「問題」を設定し、各グループで一つの問題を担当するよう振り分けます。「自分の分かっていることを意識化」する準備が整い、その状態でOERなどを通した学習に取り組みます。その後、グループのメンバーは、自分たちが担当する問題の「エキスパート」として授業に臨みます。

次に各グループ1人ずつを集めた新たなグループを作り、異なる問題のエキスパート同士として知識を交換・統合。ディスカッションを通して、「知識の再構築」が進みます。

そして最終的には、各自、PPTその他のアプリによる映像作成、Digital Story- Telling、ライティングやスピーチなど、何らかの「アウトプット」を行ない、学生同士の相互評価や自己評価で終了します。

「より深い学びを促す授業を実践するためには、対面の授業で十分なディスカッション時間を確保することと、アウトプット活動を組み込むことが重要です。より効果的にディスカッションを進めるには、可能なら留学生チューターを活用してもよいと思います」。

目的に応じて、選択的なICT活用を

筑波大学ではOER、CALL (Computer-Assisted Language Learning)、そして「ALC NetAcademy NEXT」を含むe-Learning Coursewareと、日進月歩のICTリソースを教育現場に導入しています。「最後に学習者支援と授業運営支援の視点から、英語教育におけるICTの利用を整理しておきましょう」。

個々の学習者支援におけるICT利用

・音声:リスニング、ディクテーション、シャドーイング、録音

・閲覧:ビデオ視聴、ウェブ閲覧

・製作・蓄積:単語帳、メモ帳、映像制作

授業運営支援におけるICT利用

・LMS学習管理システム(教材の配布や回収)、レスポンスアナライザー、画像共有、ビデオ撮影

・データ共有、画像や映像のリアルタイム表示、遠隔授業など

このようにICT利用の可能性は多岐に及びますが、「あれもこれもと、全部取り入れる必要はまったくありません」と小野先生。ICTという仕掛けを使って、自分はどのような授業を目指し、どのように主体的な学びの促進を実現するのか。事前によく整理したうえでリソースを取捨選択することが、ICT導入成功のカギといえるのかもしれません。

(文・構成:田中洋子)