セミナーレポート

東洋学園大学におけるブレンディッド・ラーニング:

ALC NetAcademy NEXTを中心に

主に英語の先生方、大学ご関係者の方々を対象に行っているアルク主催「大学のグローバル化 情報交換セミナー」の第22回が、2019年9月28日に東京・神田で開催されました。

当日は、北海道大学の山本堅一先生、創価大学の山本梓先生と平野光彦様、そして東洋学園大学の下山幸成先生による発表が行われました。その中から、東洋学園大学の下山幸成先生による講演の模様をお伝えします。

大学のグローバル化 情報交換セミナー Vol.22

「学びの在り方」について考える

【日程】 2019年9月28日

【場所】 アーバンネット神田カンファレンス

東洋学園大学グローバル・コミュニケーション学部

教授 下山幸成先生

もはや「当たり前」のeラーニング

文部科学省による提言では、「Society 5.0」(※)における学校の姿を以下のように予想しています。

・一斉一律の授業スタイルの限界から抜け出し(中略)個人の進度や能力、関心に応じた学びの場となることが可能となる。

・学習履歴や学習到達度、学習課題に応じた異年齢・異学年集団での協働学習も広げていくことができる。

・学校の教室での学習のみならず(中略)いつでも、どこでも学ぶことができるようになる。

これからの時代における学びの在り方は、私たち大人が経験してきたものとは大きく異なるでしょう。いわば「モデルが存在せず、正解が分からない、大人にとっても未知の世界」。そこで求められているのは、「正解のない問いに自発的に取り組み、解決しようとする力を育む教育」です。「学生だけでなく教員も学ばなければ、この時代を乗り越えてはいけません」と、下山先生は話します。

対面授業と組み合わせる意義

このため、eラーニングを活用する上では、学習者と教員との「相互理解」が重要になります。「なぜeラーニングを使うのか、どんなメリットや学習効果があるのかを学習者側に説明すること。これがないと、失敗の元になります」と、下山先生。導入時に授業時間内に利用体験を実施して学習者の操作上の不明点や不安をなくすことや、対面授業と結びつけること、学習履歴を確認しドロップアウト予備軍を早めに見つけることも、脱落防止に役立つそうです。

今回の講演のテーマである「ブレンディッド・ラーニング」は、eラーニングと対面授業を組み合わせた学習法。「eラーニングだけでやっていく方法は、目的意識がすごくはっきりした人でないとなかなか成功しないと思います。でも、対面授業と組み合わせることで、周りの皆もやっていることが確認できる。また、eラーニングで学んだことの成果を授業内で発揮できるという好循環が生まれます。そういうサイクルができると、自然に取り組むようになるのではないかと思います」と、下山先生は期待を込めます。

ブレンディッド・ラーニングの効果に期待

・授業前:eラーニング(自分のペースで理解できるまで繰り返し学習)

・授業中:対面授業(学習成果を示す場、問題発見・解決・議論・発表)

・授業後:eラーニングと履歴などの機能の活用(振り返り・確認・修正)

授業は対面で行いますが、このうち10~15分ほどはeラーニングに関する時間として確保しています。学生が操作上の不明点や、つまずいていることなどがあれば、いち早く発見し対処することができるからです。

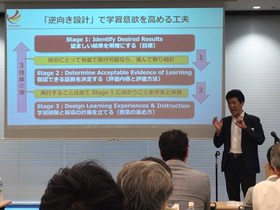

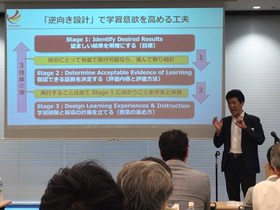

カリキュラムを策定する上では、「逆向き設計」が重要だと言います。

Stage 1:Identify Desired Results 望ましい結果を明確にする(目標)

Stage 2:Determine Acceptable Evidence of Learning 容認できる証拠を決定する(評価内容と評価方法)

Stage 3:Design Learning Experiences & Instruction 学習経験と指導の計画を立てる(授業の進め方)

上記のStage 1からStage 3のステップでカリキュラムを設計しますが、授業ではStage 3からStage 1の順に実施することになります。「大切なのは授業で実行することが全てStage 1に向かうことを、学生と共有することです。それが自分にとって有益で実行可能なら、学生たちもやるんです」と、下山先生は言います。

ブレンディッド・ラーニングは今年度が導入初となりますが、1学期を終えたところで学生たちに実施した中間アンケートの結果が紹介されました。その数字からは、英語コミュニケーション学科の学生が、ブレンディッド・ラーニングを導入していない他学科の学生よりも、高い学習成果を感じている様子がうかがえました。また、外部テストの結果においても、英語コミュニケーション学科の学生の英語力がより高まっているという有意差が見られたそうです。

今後も引き続きブレンディッド・ラーニングの効果測定を行うとともに、「より多くの教員がeラーニングを活用できるよう、巻き込んでいきたい」と意欲を語る下山先生。eラーニングと対面授業には、それぞれメリットとデメリットがあります。両方をうまく組み合わせたカリキュラムを作ることにより相乗効果が生まれ、学習効果が大きく高まることが期待できそうです。

※Society 5.0......サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)。

(文・構成:いしもと あやこ)